TRIZ理论认为,系统是由具有相互作用、相互联系的元件与运作所组成的、实现某种功能或职能的事物的集合,对技术系统功能的分析与研究能够帮助我们洞悉系统及各子系统间的功能性质及作用关系。本期TRIZ小课堂将导入TRIZ理论关于功能的基本概念,介绍系统功能分析的方法,帮助加深对TRIZ理论的理解认识。

功能的概念

功能(function)是指某组件(子系统、功能载体)改变或保持另一组件(子系统、功能对象)的某个参数的行为或作用(action)。在TRIZ中,功能是对产品或技术系统特定工作能力抽象化的描述,任何产品都具有特定的功能,功能是产品存在的理由,产品是功能的载体,功能附属于产品,又不等同于产品。

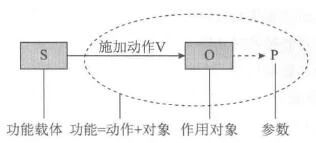

根据功能的定义,功能一般用SVOP的形式来规范,其中S表示技术系统或功能载体名称;V表示施加动作;O表示作用对象;P表示作用对象的“被改变或保持的”参数。SVOP的定义法如下图所示。在S(技术系统或功能载体)不言自明的情况下,可以将功能定义为VOP的简化形式。

在SVOP中,施加的动作尽量用抽象的动词表达,避免使用专业术语和直觉表达。TRIZ的功能定义采用抽象方式表达,价值在于通过多个定义的方法来产生更多和更灵活的想法。功能定义越抽象,引发的构想就会越多。

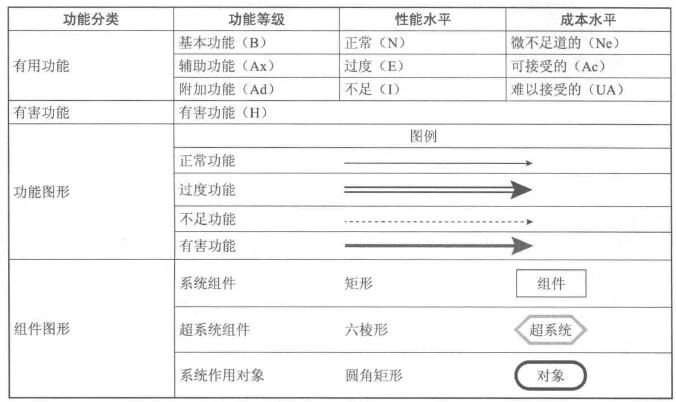

按照功能的效果与期望之间的差异可将功能分为有用功能和负面功能,有用功能可分为基本功能(B)、辅助功能(Ax)和附加功能(Ad),负面功能可分为有害功能、不足功能以及过度功能。

系统功能分析

系统功能分析的主要目的是:对已有系统进行分解,确定技术系统所提供的主要功能,明确各组件的有用功能及对系统功能的贡献,建立并绘制组件功能模型图。系统功能分析可以分3个步骤——组件分析、相互作用分析、建立功能模型。

组件分析

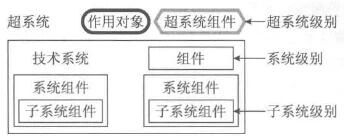

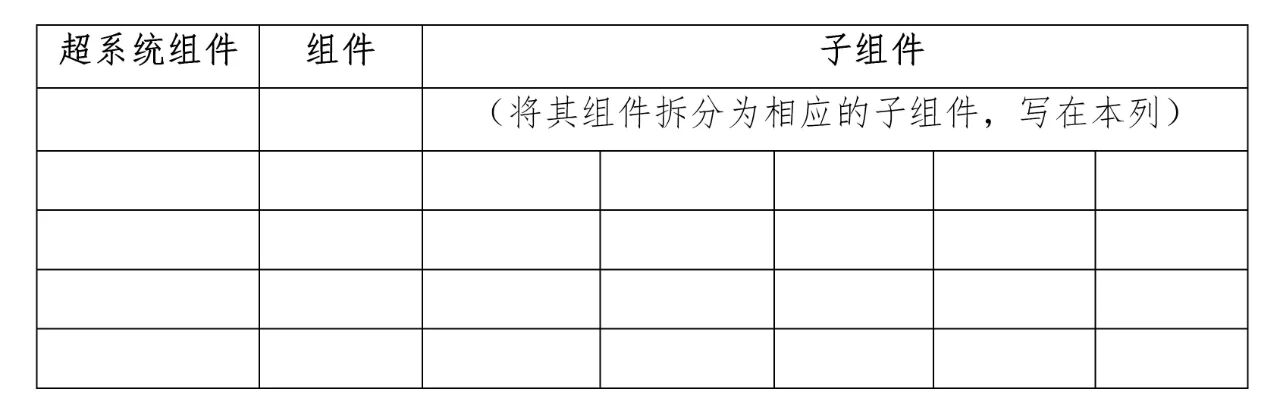

组件分析的目的是识别技术系统的组件及其超系统组件,从而得到系统组件和超系统组件列表。组件分析应包括系统作用对象、系统组件、子系统组件(如有必要),以及和系统组件发生相互作用的超系统组件。

通常情况下功能分析只分析到系统组件这一级,也可根据实际需要进一步将个别系统组件拆分为子系统组件。基于分析需要,组件数量既不能太少也不要太多,根据经验构成功能模型的组件总数(包括超系统组件)在10~15个为宜。经过以上分析后,可以填写系统组件列表,对系统的全部组件进行梳理。

相互作用分析

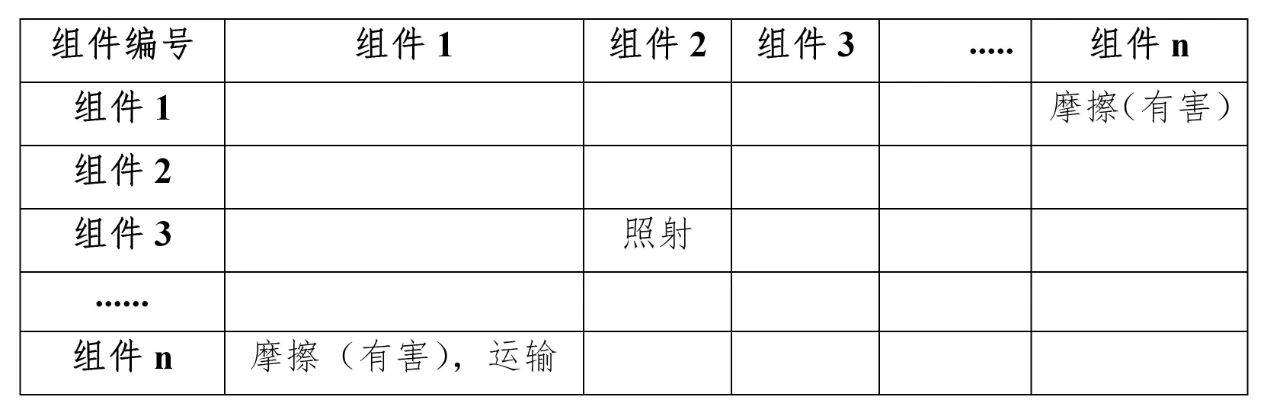

系统功能分析的第二步是相互作用分析。其能够全面识别在某一时刻系统组件及超系统组件之间的相互关系并辨别这些关系的性质。需要注意的是,在相互作用分析中,只要组件之间存在相互作用就必须都要纳入考虑。一般运用构建相互作用矩阵的方法进行相互作用分析以避免遗漏。

在进行组件相互作用分析时,需要先将组件依次填入相互作用矩阵表格的列和行中。通常把列里的组件作为作用的载体,把行里的组件作为作用的对象,依次检查两个组件间的相互作用。如果存在作用则填写动词,若该作用是负面作用,还应在动词后面加括号并写上有害、不足或过度等字样。

需注意,组件间的作用分为两种:一种是物质和物质间的作用,这样的作用是双向的,如组件n对组件1具有摩擦(有害)作用及运输作用,组件1对组件n也存在摩擦(有害)作用;另一种作用是物质与场之间的作用,这样的作用是单向的,如组件3对组件2具有照射作用。

建立功能模型

功能模型基于关系矩阵采用规范化的功能描述方式来表述组件之间的相互关系,能够形象地将各组件间的所有功能关系及功能性质全部展示出来,有助于对系统进行深入分析。功能模型要素(代号)及绘制功能模型图例需要遵循一定的作图规范,采用统一的作图规范,如下图所示。

在建立组件功能模型图过程中,主要有以下经验可供参考:

(1)功能模型图只针对特定条件下的具体技术系统进行功能陈述,即强调“此时此景”,不要考虑系统随时间的变化情况。

(2)只有在作用中才能体现功能,所以在功能描述中必须有动词反映该功能。不能采用不体现作用的动词,也不能采用否定动词。

(3)功能存在的条件是作用改变了功能受体(对象)的参数。

(4)功能陈述包括作用与功能受体(对象),体现作用的动词能表明功能载体要做什么。功能受体是物质,不能是参数。

(5)在陈述功能时可以增添补充部分,指明功能的作用区域、作用时间和作用方向等。